农业科技动态2025第十五期(四川北部麦区秋播技术建议)

当前四川北部地区受持续强降雨影响,稻茬田土壤过湿问题突出,部分区域小麦适期播种面临困难,尤其低洼田块积水未完全消退,进一步压缩了小麦适播窗口。为应对持续阴雨天气对秋播的负面影响,本试验站结合实地调研与气候趋势分析,以“抗湿、提质”为目标,提出以下应对措施建议。

一、当前气候特征

1、降水偏多且集中,雨日频繁

据四川省气候中心及绵阳气象局数据,9月全省平均降水量208.7毫米,较常年偏多62%,暴雨站次位列历史同期第2高位;川北地区(绵阳、广元、巴中)9月降水日数达21-26天,较常年偏多5-10天,部分田块出现渍涝。10月全省平均降水量预计56-61毫米(接近常年),但川北地区偏多10-20%,其中绵阳10月降水量预计65毫米左右,较常年偏多2-3成,且将出现4次较明显降水过程:10月1-5日(盆地东北部中到大雨,局部暴雨)、8-10日(盆地西北部中雨,局部大到暴雨)、12-14日(盆地中部中雨)、26-28日(盆地东北部中雨),持续阴雨导致田间湿度居高不下。

2、气温偏高但波动大,光照不足

9月全省平均气温21.4℃,较常年偏高1.4℃,川北地区日均温20-24℃;10月全省平均气温预计16.2-16.6℃,较常年偏高0.5-1.0℃,其中绵阳10月上旬气温偏高1.0℃(约19.5℃),中下旬回落至15-17℃,气温波动易导致种子萌发不整齐。同时,9月川北地区日照时数50-100小时,较常年偏少1-4成,阴雨寡照不利于前茬作物收晒及土壤散墒。

二、四川北部麦区秋播受降雨影响情况

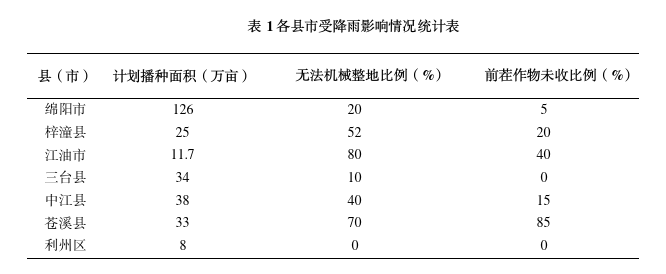

四川北部麦区以稻茬田为主。秋季的连续降雨,导致大部分稻茬田无法正常开展农机整地,同时,仍存在少数田块水稻还未收获的情况,无法实现小麦适期播种,各县市区秋播受降雨影响情况如表1。

三、抗湿播种关键技术措施

(一)聚焦“排湿抢茬”,夯实播前基础

1、优先抢收前茬,缩短腾地周期

针对未收获的前茬水稻,根据田间湿度分级施策:土壤湿度较高但无明显积水的田块,优先调配履带式联合收割机抢收,避免轮式机械碾压导致土壤板结;积水严重或机械无法进入的低洼田块,组织人工分段收获,确保3-5天内完成腾地,为小麦播栽争取时间。收获时优先选用带秸秆粉碎与分散铺撒功能的机械,秸秆粉碎长度控制在10厘米以内,若无粉碎装置则高留茬(20-30厘米),后续结合播种进行灭茬处理。

2、科学开沟排湿,消除耕层滞水

抓住降雨间歇期,全面推进田间排水体系建设:一是规范沟道设置,边沟宽度不低于30厘米、深度40-50厘米,厢沟宽度20厘米、深度30-40厘米,腰沟根据田块长度每50-80米设置1条,确保“围沟、厢沟、腰沟”三沟相通;二是针对积水田块,采用机械挖沟与人工清渠结合,必要时启用抽水设备排出表层积水,对无积水但土壤过湿的田块,开挖深20厘米的沥水浅沟,加速耕层水分散失;三是安排专人监测气象预警,降雨前提前清理沟道杂物,避免雨水倒灌形成二次湿害。

(二)优化“品种与种子处理”,增强抗逆能力

1、精准选择适配品种

根据播期与土壤条件分类选种:适期播种(10月底-11月上旬)田块,选用绵麦902、川麦104、川麦93等丰产抗逆品种,兼顾抗病性与抗倒伏能力;预计推迟至11月中旬后播种的田块,优先选用蜀麦1963、川麦1247、蜀麦830等早熟弱春性品种,此类品种在迟播条件下仍能保持较好分蘖能力与产量潜力,确保生育期适配。

2、强化种子预处理

播种前必须开展种子处理:一是进行种子精选,剔除瘪粒、破损粒,保证种子发芽率不低于85%;二是推行药剂拌种或包衣,选用含杀菌剂(如70%甲基硫菌灵)与杀虫剂的复合种衣剂,或用0.5%高锰酸钾溶液浸种10分钟,晾干后播种,防控地下害虫、茎基腐病、苗期锈病等;三是对迟播田块种子,可拌施适量植物生长调节剂,提升种子萌发时的抗湿能力。

(三)推行“分类播种技术”,提高播种质量

1、规模化经营主体:免耕带旋播种为主

种植面积50亩以上的主体,全面采用免耕带旋播种技术:一是播种前检查田块,若前茬留茬过高(超过30厘米)或秸秆堆积,先用灭茬机粉碎1次,确保地表平整;二是选用履带式免耕带旋播种机,同步完成施肥、播种、覆土作业,播种深度控制在3-5厘米,避免过深导致烂种;三是采用电子排种系统,精准控制播种量,常规播期下亩播量14-15公斤,迟播田块每推迟3天亩播量增加0.5公斤,最高不超过18公斤;四是播后无需旋耕,若土壤表层松散,可轻压1次,减少水分散失。

2、小规模农户:轻简播种方式适配

种植面积5亩以下的农户,采用轻简型播种方案:一是水稻收获后留短茬(10-15厘米),播前7天喷施芽前除草剂(如精异丙甲草胺),减少杂草基数;二是使用人力拉播机进行表土播种,亩播量13-15公斤,播后均匀覆盖3-5厘米厚的稻草,既保墒又抑制杂草;三是无拉播机的农户,可采用人工撒播,撒播后用耙子轻耙表土覆盖种子,避免种子裸露。

(四)抓好“播后管理”,促进苗齐苗壮

1、及时封闭除草与苗期调控

播后出苗前,趁无雨时段对土壤湿度适宜的田块,喷施小麦专用封闭除草剂,抑制杂草萌发;若播后遇雨,待土壤表层稍干(手握成团不散但落地即碎)后补喷。苗期(4-5叶期)重点做好:一是查苗补种,对缺苗断垄区域,用浸种催芽后的种子补种;二是化学除草,选择晴天中午(气温5℃以上)用药,根据杂草种类选用苯磺隆、炔草酯等除草剂,低温阴雨时暂停用药,防止药害;三是苗情调控,弱苗田亩追施5-8公斤尿素,促进生长;旺苗田喷施矮壮素,控制基部节间长度,增强抗倒伏能力。

2、科学水肥管理

基肥施用遵循“控氮、稳磷、补钾”原则:全生育期亩施纯氮10-12公斤、五氧化二磷5-6公斤、氧化钾5-6公斤,其中磷钾肥全部基施,氮肥基追比调整为6:4(适期播种)或4:1(迟播田块),基肥优先选用氮磷钾配比1:0.5:0.5的复合肥。苗期若遇干旱(如10月下旬无雨),有灌溉条件的田块可轻灌1次,避免大水漫灌;若遇持续阴雨,及时清理沟道,防止田间积水导致根系腐烂。

3、病虫害早防早治

苗期重点监测蚜虫、红蜘蛛及锈病:蚜虫可用吡虫啉1500倍液喷雾防治,红蜘蛛选用阿维菌素2000倍液;锈病发病初期喷施三唑酮1000倍液,每隔7-10天喷1次,连喷2次。同时,及时清除田间病残体,减少病原菌传播;地下害虫高发田块,播种时沟施辛硫磷颗粒剂(每亩2-3公斤),降低危害。

(五)强化“应急保障”,应对极端情况

1、迟播田块专项管理

对11月下旬后仍未播种的田块,采取“三补”措施:一是补改品种,选用川麦88等早熟品种,缩短生育期;二是补增播量,亩播量提高至18-20公斤,确保基本苗不少于25万株;三是补早管理,出苗后5天内亩施8公斤尿素,开春后提前10天追施拔节肥,促进穗数与粒重形成。

(绵阳市农业科学研究院 国家小麦产业技术体系绵阳综合试验站 供稿)