农业科技动态2022第一期(2022年四川北部地区小麦苗情调查及中后期田间管理技术建议)

2022年四川北部地区

小麦苗情调查及中后期田间管理技术建议

为做好今冬明春小麦田间管理工作,确保夏粮丰收。根据国家小麦产业技术体系的要求,2022年1月12 ~14日,国家小麦产业技术体系绵阳综合试验站团队及各示范县技术骨干分别考察了苍溪、剑阁、江油、梓潼、三台和中江等6个县(市、区)小麦生产的苗情及病虫害发生情况。结合苗情调查结果,形成如下小麦生产报告及中后期管理技术建议。

一、 气候对苗情的影响

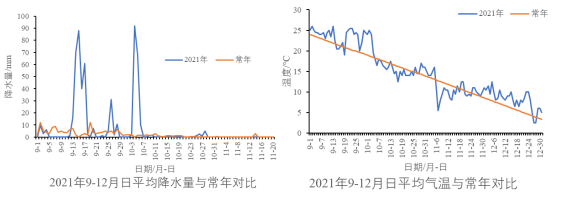

小麦秋播前后四川北部地区降雨明显增多,其中,绵阳市9月降水量为353.5mm,较常年增加158%;10月降水量为185.5mm,较常年增加552%;11月上中旬降水量仅为0.5mm,较常年减少85%。温度方面,10月下旬日均气温为15℃,较常年升高0.2℃;11月上旬、中旬日均气温分别为11.9℃、10.4℃,分别较常年降低1.0℃、0.8℃;11月下旬日均气温为9.7℃,较常年升高0.2℃;12月日均气温为8.1℃,较常年降低2.2℃,以阴天为主(图1)。由此不少地区出现了水稻收获推迟的情况,收获前期未做好开沟排湿工作的,田块湿度大,大型机械无法下地作业,导致大面积小麦播期普遍推迟10天左右,部分大户11月底才完成播种。

图1 2021年秋播前后及常年同期天气变化情况

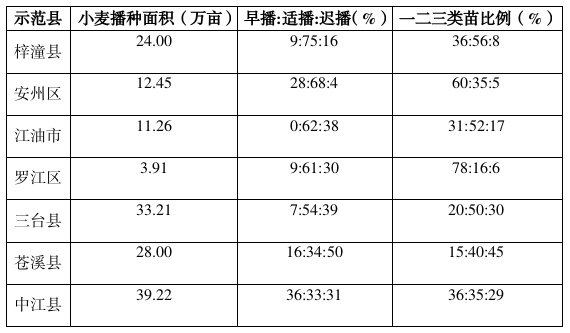

根据实地调查,小麦苗情好于预期。一二类占80%,三类苗占20%,与往年苗情相比持平(表1)。各地土壤墒情总体较好,有利小麦生长。稻茬麦田耕层相对含水量为35%~40%,旱地耕层相对含水量为28%~38%,少数稻茬麦田偏湿,尚未发现明显旱情。据气象部门对今冬明春预测,四川北部地区冬季气温较常年同期偏低0.2~1.0℃,降水量较常年同期偏多25~30%,未来天气对小麦影响较小,有利于开展促进弱苗转壮的工作。

表1 四川北部地区部分市县区苗情

注:早播10月25日之前播种;适播10月25日~11月5日播种;迟播11月5日之后播种。

二、当前小麦苗情特点

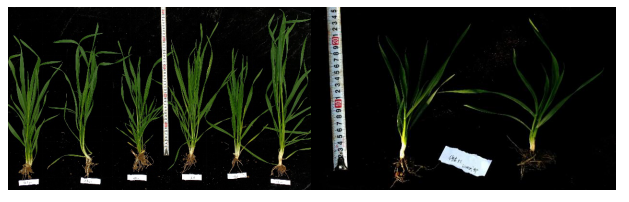

1、适期播种小麦长势良好。截至1月上旬,四川北部地区大部分小麦4.9~6.3叶龄,少数早熟品种第一、二节间长3.5~5.5cm,多数麦田处于拔节期,株高为35~60cm,发生分蘖1.5~3.5个不等。每亩基本苗平均为12.3万。除个别点位零星发现条锈病、红蜘蛛和蚜虫危害,未发现大面积病虫危害的情况。

2、晚播麦田基本苗比较充足。四川北部地区因秋播前出现持续降雨,导致不少地方播期有所推迟,最晚播期推迟到11月28日,当前晚播叶龄为3.9~4.5,处于分蘖期,每亩基本苗在16~18万,株高为22~27cm,发生分蘖0.5~1.5个不等。

3、小麦种植面积恢复性增长。近年来,由于种粮大户规模化种植小麦效益增加,小麦种植面积逐渐扩大并向大户集中。调查发现,三台、中江、剑阁等地一些大户将坡台地闲置土地规模化开荒种植小麦。同时由于降雨影响,部分田地无法种植油菜,转为播种小麦。在此背景下,四川北部地区小麦种植面积整体有所增加,但晚播小麦面积较往年有不同程度的增加。

图2 左图:中江县合兴镇适期播种植株(播期10月26日),品种从左到右依次为绵麦902、绵麦903、川麦92、川麦98、川麦104;右图:江油市武都镇迟播植株(播期11月28日),品种为绵麦51

三、存在的问题

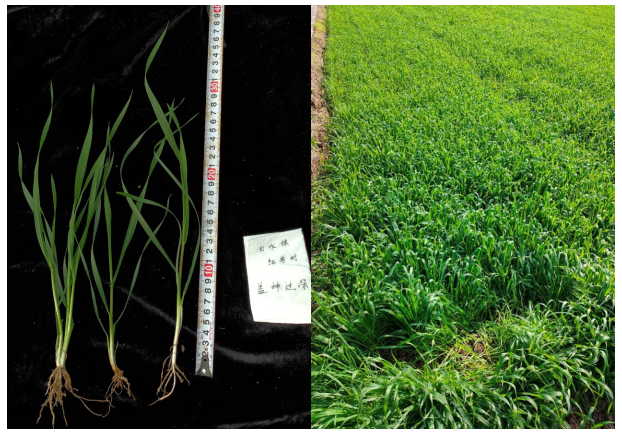

1、播种质量不佳。受播种前降雨影响,不少地区田块推迟播期10天左右,田间表现出苗慢、个体发育差,长势偏弱,单株分蘖少且不易成穗的情况。部分田块形成弱苗的原因,与播种方式有关,撒播田块播种后,采用旋耕机进行盖土,导致不少种子播种深度较深,形成较长“地中茎”,浪费了较多生长能量(图3、4)。

图3 左图:剑阁县白龙镇播后旋耕田块取样;右图:中江县合兴镇发现麦苗旺长田块(播期:10月24日,品种:蜀麦830)

2、部分麦田旺长。处于拔节期的田块,其幼穗已开始分化,对于“寒潮”、“倒春寒”等频发的低温天气敏感,抗冻性差,易受冷害冻害影响,且后期易发生倒伏(图3)。

3、部分麦田弱苗偏多。因水稻收获前,稻茬麦田开沟降湿工作不到位,导致小麦受湿害影响较重,弱苗偏多(图4)。

图4 左图:江油市武都镇发现湿害麦田(播期11月28日);右图:同时同地发现迟播田块,但其基本苗充足(播期11月28日)

4、小麦病虫害开始发生。出苗后,存在回暖的天气过程,且缺乏有效降雨,导致条锈病、蚜虫、麦蜘蛛等病虫害开始发生(图5)。

图5 左图:梓潼县许州镇发现条锈病中心病团;右图:苍溪县东青镇发现蚜虫危害情况

四、小麦中后期田间管理技术建议

1、控旺促弱,分类管理

(1)旺长麦田。对于群体较大(当前亩苗数50万以上)、生长偏旺的麦田,拔节期叶面喷施多效唑等植物生长调节剂,防止基部节间伸长过长,造成后期倒伏,对于刚开始拔节的麦田还可采用机械镇压的办法控旺。对于将来可能冻害严重或部分大分蘖冻死的麦田,则应尽早进行肥水管理,促进小分蘖的生长发育。

(2)弱苗麦田。对于因播种偏晚、群体小(当前亩苗数小于30万)麦田,或者因整地及播种质量差、个体生长弱、群体不足的三类麦田,应继续关注田间墒情,存在湿害的,需要清沟降渍,待气温回升后及早进行肥水管理,可结合浇水亩追施尿素8~10公斤,以促根增蘖。

(3)壮苗麦田。对于当前个体生长健壮、群体适宜(亩苗数在30~50万)的壮苗麦田,在目前墒情良好情况下,可推迟肥水管理至小麦拔节期进行,结合浇水亩施尿素5~8公斤,以促进分蘖两极分化,提高分蘖成穗率,减少小穗小花退化,提高结实粒数。

(4)丘陵旱地麦田。对于无水浇条件的旱地麦田,应抓住当前土壤墒情好的有利时机,适量追施氮肥或复合肥,保苗早发稳长。

2.防治病虫害

(1)防治小麦蚜虫、麦蜘蛛。当苗期害虫数达到百株200头时,可以开始进行防治。若在田间已经出现有翅蚜,还需在7~10天后进行二次防治,防止有翅蚜进行第二世代的危害,可选用吡蚜酮等药剂喷雾防治。

(2)防治小麦条锈白粉、白粉病。随着气温回升,病害会扩大危害面积。因此,要封锁发病田块,全面落实“发现一块、防治一片”预防策略,减少菌源外传,阻止向黄淮和长江中下游麦区扩散蔓延,减轻病毒乘风流行风险。每亩出现4~5个传病中心,开始防治。防治药剂可选用三唑酮等,施药2次,间隔一周。

(4)防治小麦赤霉病。当前本地区栽种的多数小麦品种,抗赤霉病能力普遍偏弱,赤霉病对于本地区小麦生产具有可防可控、但不可治的特点,一旦错过最佳防治时期,防治效果将大打折扣。因此,坚持“见花打药,主动出击”的基本策略。在小麦抽穗至扬花期,如天气预报有2天以上的阴雨、结露或多雾天气,首次施药时间应提前至破口抽穗期。药剂品种可选用咪鲜胺、戊唑醇、多菌灵等,要用足药液量,施药后3~6小时内遇雨,雨后应及时补治。一般建议第一次防治结束后,需隔5~7天再喷药1~2次,以确保预防效果。

3.预防“倒春寒”等极端天气

关注天气变化,在寒潮来临之前,针对缺墒地块进行应及时灌“跑马水”,以改善土壤墒情,调节近地面层小气候,减小地面温度变幅,预防冻害发生,已发生冻害的,及时采用喷施叶面肥、植物生长调节剂促进麦苗尽快恢复。

(绵阳市农业科学研究院 小麦研究所 供稿)